魚の骨取りは何歳まで必要?基本の理解と子どもの食事安全

魚を食べる際に骨が残っていると、特に子どもや高齢者にとっては誤嚥や窒息のリスクが高まります。魚の骨取りは、魚を安全かつ美味しく楽しむための重要な工程であり、何歳まで必要かは子どもの発達段階や食べる力に大きく依存します。正しい知識を持つことで、魚の栄養を無理なく取り入れられ、安心して食卓に並べることができます。

魚の骨は非常に細かくて鋭いため、特に幼い子どもたちは飲み込む際に骨が喉や食道に刺さる危険性があります。そのため、骨取りは子どもの年齢や食べる力に合わせて慎重に行う必要があります。また、骨取りの有無だけでなく魚の種類や調理法も安全性に影響するため、基本を理解して適切な対応を心がけましょう。

魚の骨が子どもに与えるリスクと注意点

魚の骨が喉に刺さると、痛みや出血を引き起こすだけでなく、最悪の場合は気道閉塞や窒息事故に繋がります。特に3歳以下の幼児は、まだ食べ物をよく噛み砕く力や飲み込む力が未熟なため、骨の存在が重大な危険となります。骨の大きさや形状によっては、取り除いても細かい骨が残ることもあり、細心の注意が必要です。

また、魚の骨は調理方法によっては固くなったり、小骨が多くなることもあるため、ただ骨を取れば良いというわけではありません。例えば刺身や薄切りの魚は小骨を見落としやすく、加熱調理でも骨が残っていることがあります。子どもに魚を与える際は、骨の有無だけでなく調理の段階で骨が取り除かれているかを必ず確認しましょう。

骨取り魚が推奨される年齢と理由

骨取り魚が特に推奨されるのは、0歳から6歳ごろまでの幼児期です。この時期は噛む力や飲み込む力が発達途上にあり、骨を誤嚥するリスクが高いことから、骨なしの魚が安全な食事の基本となります。骨取り魚を与えることで、魚本来の栄養を安心して摂取でき、食事の楽しさを損なわずに済みます。

また、6歳を過ぎて骨取りの必要性が徐々に減るのは、子どもの口腔機能や咀嚼能力が向上し、骨を適切に処理できるようになるためです。ただし、個人差があるため、小学生でも骨のある魚を食べる際には注意を促すことが重要です。安全に魚を食べる習慣を身につけさせることが長期的な食育の観点からも望まれます。

骨取りのタイミングを見極めるポイント

骨取りをいつまで続けるべきかは、子どもの発達段階と食べる力の成熟度を観察することがポイントです。具体的には、子どもが魚の骨を見分けられ、取り除けるか、または骨がある魚を安全に噛み砕けるかどうかを判断材料にします。食べる際にむせたり、咳き込むことが少なくなり、自信を持って食べられるようになれば骨取りの卒業時期です。

さらに、魚の種類や骨の形状も影響するため、骨が比較的大きくて取りやすい魚から徐々に骨付きの魚に慣れさせていくのが効果的です。保護者や食育担当者は、子どもの食事中の様子をよく観察し、不安があれば無理に骨付き魚を与えず、段階的に挑戦させることが安全な食習慣の形成に繋がります。

年齢別に見る魚の骨取りの重要性と注意点

幼児期(0〜3歳):骨取りが必須な理由と食べ方の工夫

0〜3歳の幼児は、口腔機能や嚥下能力がまだ十分に発達していないため、魚の骨を誤って飲み込むリスクが非常に高い時期です。このため、骨取り魚の提供は必須であり、骨なし魚を選ぶことが子どもの安全を守る最も確実な方法です。さらに、魚の調理は柔らかくほぐしやすい状態にすることが望ましいです。

調理の際は骨取り済みの切り身を使い、蒸す・煮るなどの方法で骨を柔らかくし、子どもが食べやすい大きさにほぐして与えましょう。食べる際は小さな一口サイズにして、子どもが飲み込みやすいように工夫すると共に、必ず大人が付き添って食事を見守ることが重要です。

幼児後期(4〜6歳):骨取りの段階的な減らし方

4〜6歳になると、咀嚼力や嚥下機能が向上し、骨のある魚を食べる準備が整い始める時期です。ただし、この時期もまだ骨の誤飲リスクは残るため、骨取り魚を中心にしながら徐々に骨付き魚に慣れさせる段階的なアプローチが推奨されます。魚の骨が比較的大きく取りやすい種類を選ぶのもポイントです。

また、子ども自身に骨を見つける練習や、食べるときの注意点(ゆっくりよく噛む、骨があるか確認する習慣など)を教えることで、自立した安全な食べ方を促します。家庭では骨取り魚と骨付き魚を交互に用意し、子どもの食べ方を観察しながら少しずつ骨取りの頻度を減らしていくのが効果的です。

小学生以降:骨取りの必要性が減るタイミングと注意点

小学生になると、骨取りの必要性は大幅に減りますが、全く注意が不要になるわけではありません。骨を誤飲するリスクは低くなるものの、魚の種類や調理法によっては依然として骨が問題となる場合があります。特に骨が細かい魚や硬い骨を持つ魚は注意が必要です。

学校給食や外食で魚を食べる機会も増えるため、子ども自身が骨の有無や食べ方に注意を払う習慣を持つことが大切です。保護者は引き続き、子どもの食べ方を観察し、必要に応じて骨のある魚を与える際は事前に骨を取るなどの配慮をしましょう。

大人も注意したい魚の骨の危険性

魚の骨による事故は子どもだけの問題ではありません。大人でも高齢者や嚥下機能が低下している人は骨を誤嚥するリスクがあります。特に飲み込む力が弱っている場合や、歯が不十分な場合は骨による口腔内の傷や窒息事故につながることもあります。

また、魚を食べ慣れていない人や注意力が散漫な状態で食べると、骨を飲み込むリスクが上がります。安全に魚を食べ続けるためには、骨を確認しながらゆっくり食べること、骨取り魚や骨の少ない魚を選ぶことが有効です。年齢を問わず魚の骨に対する注意は欠かせません。

魚の骨取りの効果的な方法と安全な食べさせ方

骨取り魚の選び方と調理ポイント

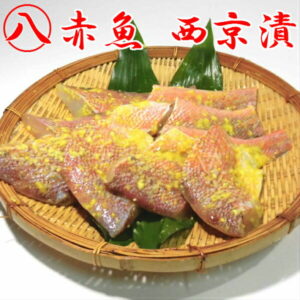

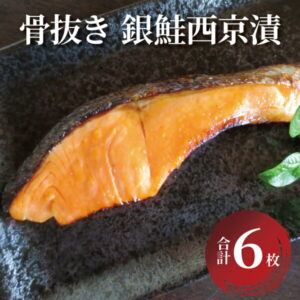

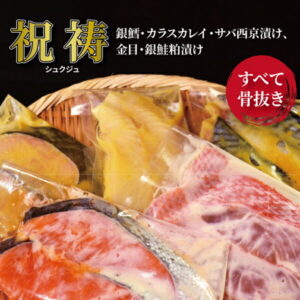

骨取り魚を選ぶ際は、まず魚の種類を考慮しましょう。骨が太くて取りやすい魚(例えばサケやタラ)を選ぶと骨取りがしやすく、子どもにも安全に食べさせやすいです。骨が細かく多い魚は骨取りが難しく、誤飲リスクが高いため幼児には不向きです。

調理ポイントとしては、加熱時間を適切に設定し、魚の身がほぐれやすくなるようにすることが大切です。煮魚や蒸し魚は骨が柔らかくなりやすく、骨取りの際にも骨が見つけやすくなるためおすすめです。揚げ物は骨が硬くなることがあるので、骨取りを徹底的に行うか避けると良いでしょう。

家庭でできる骨取りテクニックSTEP①〜③

| ステップ | 作業内容 | ポイント |

|---|---|---|

| STEP① 骨の位置を把握する | 魚の身を軽くほぐしながら、指で骨の位置を探る | 魚の種類によって骨の配置が異なるため、事前に骨のパターンを知ることが重要 |

| STEP② ピンセットや骨抜きで骨を抜く | 骨の先端をつまみ、根元からゆっくり引き抜く | 骨を折らずに丁寧に抜くことで、骨の破片を残さないようにする |

| STEP③ 目視と触感で骨の有無を再確認 | 取り残しがないか、指で全体を触って確認する | 細かい骨も見逃さないために、明るい場所で作業するのが効果的 |

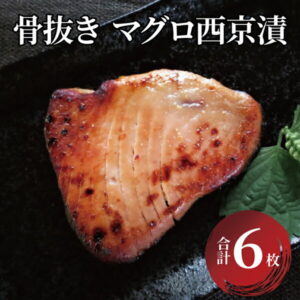

骨取り魚の市販品の活用法と選ぶコツ

最近は骨取り済みの魚製品が多く市販されており、忙しい家庭でも手軽に安全な魚料理を提供できます。市販品を選ぶ際は、信頼できるメーカーの製品を選び、骨取りの工程が明記されているものや、第三者機関による安全検査を受けている商品が安心です。

また、冷凍品は鮮度が保たれているものを選び、解凍後は骨が浮きやすくなるため、再度骨の有無を確認すると良いでしょう。骨取り済みでも細かい骨が残っている可能性があるため、特に幼児に与える際は注意深くチェックしてください。

子どもが魚の骨を飲み込んだ時の対処法

万が一子どもが魚の骨を飲み込んで喉に刺さった場合、まずは慌てずに子どもの様子を観察しましょう。咳き込みが激しく、呼吸困難や嘔吐、顔色不良などの症状があれば、すぐに救急車を呼び医療機関を受診させてください。

症状が軽度であれば、無理に指で骨を取り除こうとせず、水や柔らかい食べ物を少量ずつ与えて骨が自然に流れるのを待ちます。異常が長引く場合や痛みが続く場合は、専門の耳鼻咽喉科医による診察を受けることが安全です。日頃から骨取りと食事中の見守りが事故防止に繋がります。

魚の骨取りを卒業するための実践的アドバイス

骨のある魚に慣れさせるトレーニング方法

骨取り魚から卒業するには、骨のある魚に少しずつ慣れさせることが効果的です。まずは骨が太くて取りやすい魚を選び、親子で骨を一緒に探す遊び感覚で骨に親しませると良いでしょう。骨を見つけることが楽しい体験になることで、子どもの注意力と食べる力が育まれます。

さらに、食事中は子どもが骨に気づいた際の適切な対処法(骨を口から出す、ゆっくり噛む)を繰り返し教え、実践させることで自立した安全な食べ方を促します。無理に骨付きの魚を与えず、子どもの成長に合わせて段階的に挑戦することがポイントです。

子どもの食べる力を育てる食事環境の整え方

安全に魚を食べる力を育てるには、食事環境の整備も欠かせません。静かで集中できる環境を作り、食事中はテレビやスマートフォンを避けて子どもが食べ物に集中できるようにしましょう。親がゆっくり噛む様子を見せることで、模倣学習を促し噛む習慣が身につきます。

また、適切な食器やカトラリーの使用も重要で、小さな口に合ったサイズのスプーンやフォークを使うことで食べやすくなります。子どもが自主的に食べ物の形状や骨の有無を確認する習慣をつけることも、骨取り卒業への近道となります。

骨取りから卒業した後も注意すべきポイント

骨取りを卒業しても、魚の骨に対する注意は続ける必要があります。特に外食や学校給食、友人宅など環境が変わると自分で骨を見つけにくくなる場合があるため、子どもに「骨があるかもしれない」という意識を常に持たせることが大切です。

また、魚の種類によっては骨の形状や多さが異なるため、初めて食べる魚は慎重に様子を見ながら与えましょう。食べる際は一口ずつゆっくり、焦らずに噛む習慣を継続することで、骨による事故を未然に防げます。

魚の骨取りに関するよくある疑問と専門家の回答

骨取り魚はいつまで続けるべき?専門家の見解

専門家の多くは、骨取り魚は少なくとも6歳頃までは続けることを推奨しています。これは子どもの咀嚼力や嚥下機能が個人差はあるものの、おおむねこの時期に安定するためです。6歳以降は、骨のある魚に慣れさせる段階に移行しても良いとされていますが、子どもの発達状況を見ながら判断するのが望ましいです。

また、骨取り魚を続けることが子どもの食事の楽しみを妨げる場合は、段階的な骨付き魚への移行訓練を積極的に取り入れ、安全に魚を食べる力を育成することが推奨されます。骨取りを続けるかどうかは、子どもの健康状態や食事環境も考慮して決めましょう。

骨取り魚を卒業した子どもの事故予防策

骨取り魚を卒業した子どもには、食べる際のマナーや注意点を繰り返し教え、骨を見つけたら無理に飲み込まず口から出すことを習慣化させましょう。食事中は急がず、ゆっくり食べることも重要です。家族も一緒に意識を高めることで、事故予防に繋がります。

さらに、魚の骨の多い種類は避けたり、骨が取りやすい調理法(煮る・蒸す)を選ぶことも効果的です。万が一の際の対処法を知っておくことも安心材料となり、家族全員が安全意識を持つことが事故防止に役立ちます。

骨取り魚が苦手な子への工夫と代替案

骨取り魚が苦手な子どもには、食感や味付けを工夫することで魚の魅力を伝えることが大切です。例えば、骨取り魚の身をほぐして混ぜご飯やおにぎりの具にしたり、魚のすり身を使った料理(さつま揚げやハンバーグ)にする方法があります。

また、魚以外の良質なたんぱく源(鶏肉、豆腐、卵など)を取り入れつつ、魚の骨取り魚を少しずつ慣れさせることで、徐々に苦手意識を克服させるのも有効です。無理強いせず楽しい食事体験を通じて魚への関心を高めることが、長期的な食育に繋がります。

最新トレンドと安全基準で変わる魚の骨取り事情

2024年版:魚の骨取りに関する最新研究とガイドライン

2024年の最新研究では、魚の骨による誤飲事故のリスクを減らすための新しいガイドラインが発表され、幼児食における骨取りの重要性が改めて強調されています。特に0〜6歳児の食事においては、骨取り魚の提供が安全であること、骨の有無に関する親の意識向上が事故予防に直結することが示されました。

また、学校給食や保育施設での魚の提供に関する指針も見直され、調理担当者の骨取り技術や安全確認の徹底が推奨されています。これにより、食育現場における魚の骨取りの質が向上し、子どもたちの食の安全性が高まっています。

骨取り技術の進化と市販魚の安全性向上について

近年、骨取り技術は大幅に進化し、AIやロボット技術を活用した自動骨取り機械の導入が進んでいます。これにより、市販される骨取り魚の品質が安定し、骨の残留リスクが大幅に減少しています。消費者は安全性の高い骨取り魚をより手軽に入手できるようになりました。

さらに、加工食品メーカーは骨取りの工程を厳格に管理し、製品に骨が残らないことを保証する検査体制を強化しています。これにより、骨取り魚の安全性が向上し、子どもや高齢者が安心して魚を楽しめる環境が整備されつつあります。

食育の視点から見た骨取りの未来

食育の観点では、骨取り魚を通じて子どもに魚の骨の扱い方や食べる際の注意を教えることが重要視されています。将来的には、骨取り技術のさらなる発展と合わせて、子どもの自立した食習慣を育てる教育プログラムが充実していく見込みです。

また、地域の食育イベントや家庭での食事指導においても、骨取り魚の活用方法や骨のある魚の安全な食べ方を実践的に教える機会が増えています。これにより、魚を安全に楽しむ文化が広がり、骨取りの重要性が社会全体で共有される未来が期待されています。

まとめ:魚の骨取りは何歳まで?安全に魚を楽しむための最適な判断基準

記事のポイント総まとめ

- 魚の骨取りは子どもの安全な食事に欠かせず、特に0〜6歳までは骨取り魚が推奨される。

- 年齢に応じて骨取りの必要性は減るが、個人差があるため子どもの食べる力や様子を見極めることが重要。

- 家庭での骨取りは正しい手順を踏み、調理法や魚の種類を考慮して行うのが効果的。

- 市販の骨取り魚は技術の進化で安全性が高まり、忙しい家庭でも活用しやすい。

- 骨取り魚卒業後も骨のある魚を食べる際の注意や食べ方の指導は必要である。

- 最新の研究やガイドラインにより、骨取りの重要性と安全基準が明確化されている。

次に読むべき魚料理や食育関連の記事紹介

- 「子どもも喜ぶ!簡単で骨なし魚料理レシピ10選」

- 「魚の栄養と健康効果を最大限に引き出す調理方法」

- 「幼児の食育:魚を安全に楽しく食べさせるポイント」

- 「魚の骨事故予防ガイド:保護者が知るべき緊急対応」

安全に魚を楽しむためのおすすめ商品・サービス案内

- 骨取り済み冷凍魚セット:忙しい家庭に最適な骨なし魚の冷凍パック

- 家庭用骨抜きピンセット:魚の骨取りを簡単にする専用ツール

- 子ども向け食育ワークショップ:魚の骨の扱い方を楽しく学べる教室

- 魚料理宅配サービス:骨取り済みで安心・安全な魚料理を定期配送

コメント